Je ne connaissais pas ce terme ; je l'ai découvert dans l'acte de

décès de l'un de mes ancêtres qui jusqu'au 25 germinal an XII, date de sa mort,

était directeur de la poste aux lettres.

Très honnêtement, je crois que je ne me

suis jamais préoccupée de savoir comment était acheminée la correspondance de

nos ancêtres. Il est vrai que la plupart des miens étaient des paysans qui

n'avaient jamais pu avoir accès aux rudiments de la lecture et de l'écriture.

Dans le meilleur des cas, ils n'étaient en mesure que de signer leur nom.

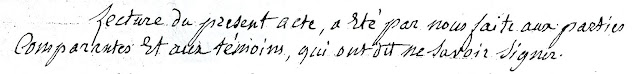

D’ailleurs, les actes d'état civil mentionnent leur analphabétisme par cette

phrase : "qui ont dit ne savoir signer".

Pour ceux qui savent mais qui ont un usage

peu fréquent de leur signature, on ressent toute la solennité et l'application

dans l'apposition du nom au bas de l'acte ; personnellement je trouve toujours

cela émouvant, l'ancêtre en question se matérialise par cette signature, il

prend corps : on imagine la main tenant la plume et traçant ces lettres.

L'identification est d'autant plus forte si le nom est identique au nôtre.

Il n'y a donc rien d'étonnant que la poste

aux lettres trouve son origine parmi "les lettrés", regroupés en

communautés qui avaient besoin de communiquer entre elles, et dont les membres

alors, éloignés de leur famille, devaient pouvoir donner des nouvelles et en

recevoir. Ces universités, ces monastères, ces marchands utilisaient des

messagers privés qui contre rémunération, se chargeaient d'acheminer les

nouvelles.

Louis XI, au début de son règne, comprenant

l'importance de la circulation de l'information et surtout de son contrôle,

instaura son propre système de messagers royaux. Dès 1464, il mit en place un

dispositif de relais de chevaux, tenus à la disposition exclusive des

courriers royaux, et installés le long des routes de communication. La poste

aux chevaux était née.

Les relais étaient distants de quatre puis

de sept lieues - soit 28 km- (distance qui inspira par la suite Charles

Perrault et les fameuses bottes du même nom). Le courrier changeait alors de

monture et poursuivait ainsi sa route jusqu'à destination. Ces cavaliers

n'avaient cependant en charge que la correspondance royale. A partir

de 1507, les tenanciers des relais ont été autorisés à louer les chevaux à des

particuliers.

Face à l'extension des messageries privées

de plus en plus rentables, le roi Henri IV, à la fin du XVIe siècle, décida de réglementer la poste aux lettres ; à partir de 1603, les courriers du

roi ont l'autorisation de se charger de la correspondance personnelle. C'est la

création de la poste aux lettres, dont rapidement l'organisation et le contrôle

vont être placés sous l'autorité d'un contrôleur général qui aura aussi la

charge de la poste aux chevaux.

A l'époque de mon aïeul, la poste aux

lettres est devenue une administration dirigée par un surintendant général et

qui comprend des directeurs et des courriers. Le travail des directeurs

consistait à encaisser le prix de la lettre lorsqu'elle était remise à son destinataire.

Les courriers, quant à eux, acheminaient

les lettres à cheval, utilisant les relais de poste afin de changer de monture.

Ils étaient accompagnés d'un postillon qui les guidait

et ramenait les chevaux à vide à leur relais d'origine.

De nos jours, l'acheminement du courrier

est en train d'être repensé par la Poste, la correspondance privée étant une

chose qui a tendance à se raréfier du fait de la dématérialisation des

supports, et des nouveaux modes de communication : l'écrit à la vitesse de

l'oral. On échange, on parle, on tchate, on tweet en 140 signes, mais on

n'écrit plus beaucoup de lettres ; la rapidité et l'instantanéité sont de mise.

Certains y voient là une des raisons au sentiment d'accélération du temps.

Personnellement, j'y vois quelque chose de pratique, d'usage facile, permettant

de toucher un grand nombre de personnes, d'établir des liens beaucoup moins

formels. Ce qui n'est pas incompatible avec le fait d'aimer les beaux papiers,

les beaux stylos plume, même s'il est vrai que je ne m'en sers plus guère pour

correspondre.

Mais je m’interroge. La correspondance

privée des personnes demeure une source privilégiée pour qui s'intéresse à

l'histoire des familles et des personnes. C'est un mélange d'intime et de

public, de témoignage privé et d'instantané de moments historiques.

Les paroles s'envolent, les écrits demeurent et le papier, bien que fragile, reste le support qui ne nécessite que nos yeux comme moyen de lecture. Alors que laisserons nous comme matériel

généalogique à nos descendants ? Des disques durs avec des mails qui pour

l'immense majorité n'auront pas été imprimés ? Et encore, la durée de vie de ces supports technologiques n'est que de quelques années et ils deviennent rapidement obsolètes. Désormais, il est difficile de trouver des lecteurs de disquettes 3,5 pouces, et quant aux disquettes souples des années 90...

Comme pour les photos, les

supports papier seront de plus en plus rares, et seront utilisés avec

parcimonie. Quelles traces, quels témoignages de nos vies sociales, familiales

et amicales subsisteront ? Peut-être, alors, les réseaux sociaux prendront la

place de la correspondance d’antan, et offriront à nos descendants qui y

retrouveront notre profil un condensé de nos relations, de nos goûts, de nos

réflexions… mais encore faudra-t-il être en mesure de les lire.