En écho à la sortie du film Le prénom, dans les salles depuis une semaine et dans la continuité de la question posée par le blog de MyHeritage , je me suis intéressée aux prénoms donnés aux personnes rencontrées dans ma forêt d'arbres généalogiques.

©Anne Dardaud

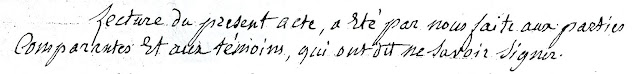

Les prénoms font la joie des généalogistes, surtout lorsque que l'on remonte assez loin et que les actes de baptême sont les seuls documents dont nous disposons pour nous assurer de l'identité de l'ancêtre recherché. On frôle parfois le

nervous breakdown quand, entre l'acte de naissance (ou de baptême) l'acte de mariage et l'acte de décès, l'ordre des prénoms change (ce qui là est gérable), quand un prénom saute (là encore c'est un moindre mal) ou bien encore lorsqu'un ancêtre a décidé de se prénommer autrement ; la date de naissance permet de certifier l'identité, mais quand même : on aimerait bien lui dire deux mots ainsi qu'à l'officier d'état civil ou le curé qui s'est montré un peu léger sur ce coup-là.

Traditionnellement on donnait à l'enfant qui venait de naître le prénom de son père ou de sa mère, ou encore de son parrain ou de sa marraine, ou enfin d'un parent aimé dont on chérissait le souvenir. On trouve ainsi des générations de Joseph, de Pierre et de Charles, dont la position dans l'ordre des prénoms varie en fonction de leur degré de parenté. Coté femme, Marie, quelle que soit sa position, détient le record du prénom le plus donné : rien que dans ma branche : Prune Marie, Isabelle Marie, Mireille, Marie-Claude, Anne-Marie, Marie, Marie Louise. On parle de tradition : la mère donne la vie, le père le nom, mais qui donne le prénom ?

Parfois, le hasard fait bien les choses et inscrit le nouveau né dans une longue lignée : ainsi, mon fils que nous avons prénommé Léonard par goût propre, (tout lui accolant les prénoms de deux de ses arrières-grands parents : Paul et Alfred), et ce bien avant de débuter des recherches généalogiques, s'est avéré être le descendant en ligne directe de trois Léonard et de deux Léonarde, vivant dans la région de Limoges au XVIIIe et XIXe siècles. Voila qui plaçait mes débuts en généalogie sous les meilleurs auspices.

©Groot et Turk

A plusieurs reprises, j'ai rencontré des personnes qui avaient donné à leur enfant le prénom d'un frère ou une soeur défunt : ainsi Germaine est venue combler l'absence de la soeur jumelle de sa mère, disparue quelques jours après sa naissance ; même chose pour Gabriel, premier né de Paul-Henri, qui le nomme ainsi en mémoire de son frère aîné disparu très tôt. Il y a aussi Pierre, cinquième d'une fratrie, et baptisé ainsi en remplacement d'un frère mort également en bas âge. Enfant de remplacement, prénom de remplacement à des époques où les naissances étaient nombreuses et la mortalité infantile élevée. On ne transmet pas que le prénom, mais également une partie de l'histoire de la personne qui le portait. Parfois lorsque cette histoire est particulièrement dramatique, cet héritage constitue un véritable fardeau pour la personne ainsi prénommée.

©Anne Dardaud

Il y a aussi les ancêtres facétieux : j'en connais un qui avait reçu lors de sa naissance les prénoms de Joseph Pierre, et qui à son tour a appelé son fils Pierre Joseph, tout en se faisant appeler lui même Auguste. Il a fallu du temps pour comprendre de qui il était question dans les courriers et papiers retrouvés. Idem pour ces femmes baptisées Marie et que l'on retrouve sous d'autres sobriquets : ainsi Marie Louise enterrée sous le nom d'Elise... Mais elle n'est pas la seule : François sous le nom de Michel, Pierre sous le nom de Léon... de quoi mettre une belle pagaille dans les pierres tombales ! Quant à Juliette Flore, on n'a jamais su comment elle s'était faite réellement appelée tout au long de sa vie, les actes d'état civil n'ont jamais établi un ordre certain. Dans ces changements de prénoms, on sent toute la volonté de la personne de se différencier soit de son père, soit de ses frères et soeurs : on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son nom de famille, mais il demeure un espace de liberté relative qu'est le prénom, soit en préférant son deuxième ou troisième prénom, soit en se rebaptisant d'un nom qui convient davantage à ses goûts. On s'affranchit du choix de ses parents. Mais c'est un véritable casse-tête pour le généalogiste qui n'a pas toujours les moyens de faire la connexion entre le prénom inscrit à l'état civil et celui que s'est attribué l'ancêtre récalcitrant.

Il y a ceux qui font preuve d'originalité, voire de modernité, en donnant à leur enfant des prénoms peu communs. J'ai rencontré Palmyre, Euphrasie, Euphémie, Danton, Scholastique, Euger, Axidonie, Omerine, qui venaient égayer les litanies de Pierre, Marie, Jean, Louise, Catherine etc. Quelle histoire a présidé le choix d'une telle originalité ? On pourrait penser de prime abord à une tradition familiale ou une particularité régionale ; or ce n'est que rarement le cas : ils sont uniques et jamais repris par le reste des descendants. Ce sont des pépites que le généalogiste est heureux de trouver, au même titre qu'une profession qui sort de l'ordinaire. Ces originalités mettent en lumière certaines branches de l'arbre généalogique, attirent l'attention sur certains ancêtres et contribuent à leur mémoire.

©Anne Dardaud

Enfin, il y a ceux qui par leur prénom apportent leur histoire et l'histoire de leur pays d'origine, en contribuant ainsi à un formidable brassage des cultures : les arbres qui sont enracinés dans des régions françaises depuis de nombreuses générations, voient apparaître dans leurs branches, au gré des époques, des guerres, des vagues migratoires, des bouleversements économiques et historiques, des prénoms aux consonances nouvelles : Esteban, Eugenio, Mersedeh, Antonio, Leila, Everard, Giuseppe, Driss, John... Les terres se mélangent, les nouvelles branches apportent de nouvelles pousses, fortes de la diversité de leurs origines.