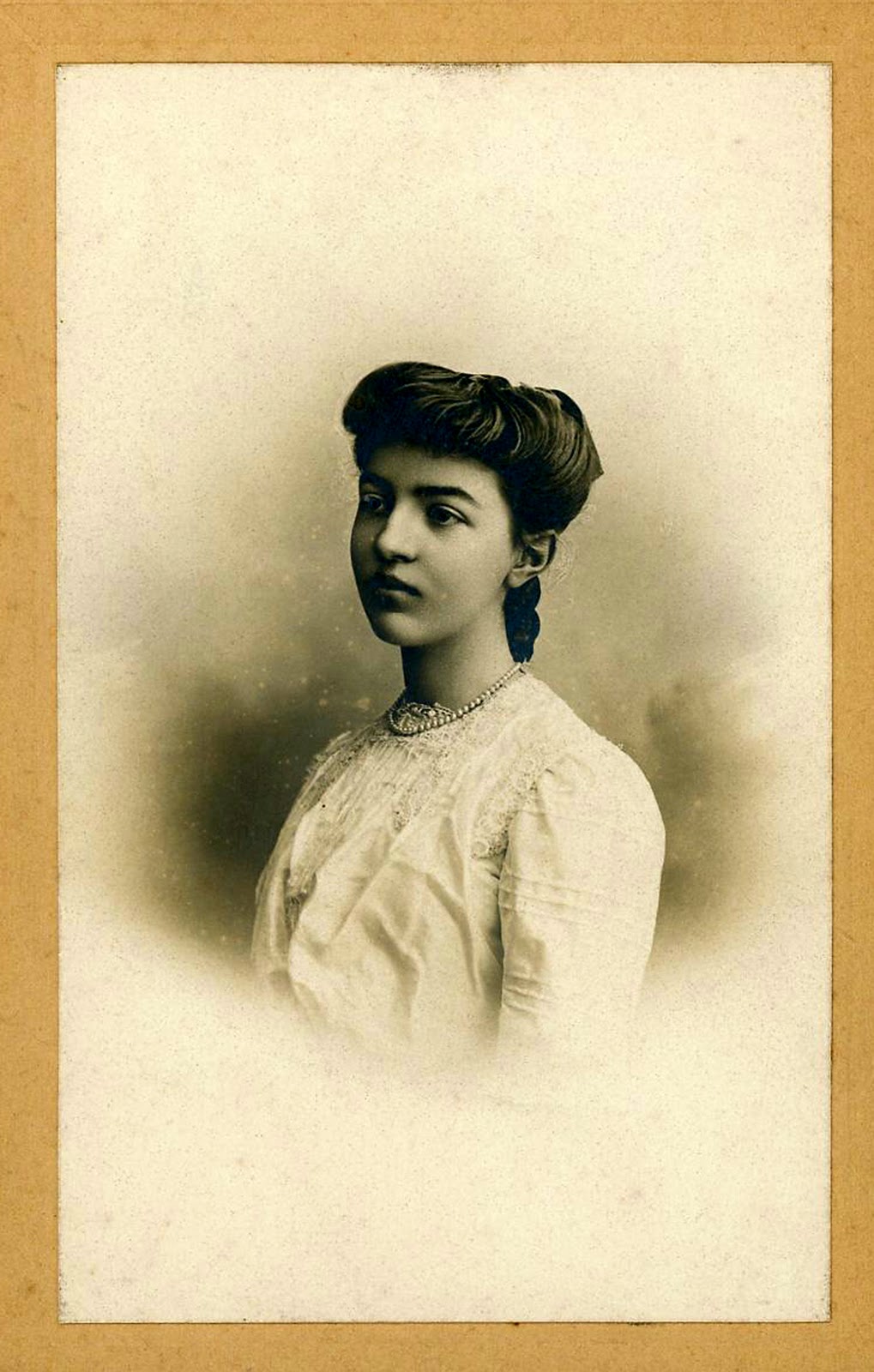

C'est un terme qui n'est plus guère usité. Il peut mettre être perçu comme péjoratif. Il s'agit davantage il est vrai d'un qualificatif que d'une véritable dénomination d'un lien familial. Disons qu'il décrit un état, lié à un "statut" familial". Voici la définition du dictionnaire Le Robert : " veuve qui jouissait d'une douaire, [défini comme] un droit de l'épouse survivante sur les biens de son mari" mais dans son acceptation péjorative on pense à "une vieille dame de la haute société, hautaine et sévère".

En regardant cette photo de famille prise vers 1860, la vieille dame assise au premier rang me fait terriblement penser à un mélange de ces deux définitions. Vieille dame, elle est née avant la Révolution, veuve depuis quelques années, elle vit de ses rentes. En revanche je ne peux faire que des suppositions quant à son caractère. Quelques pistes cependant.

Cette personne est une de mes ancêtres directe, mon Sosa 93 . Elle se nomme Anne-Louise Delagrange d'Urbigny. Elle est née le 27 juillet 1785 à Lormes dans la Nièvre. Elle est la fille de Charles Simon Delagrange d'Urbigny, notaire impérial, et de Françoise Delagrange Dancy.

Au moment où la photo a été prise, elle est veuve de Pierre Charles Meslier, qu'elle avait épousé à Lormes le 26 février 1810. Leur fils Louis Meslier né le 13 janvier 1811 à Lormes, se tient assis à ses cotés. Lui aussi est également veuf : son épouse Reine Pauline Simmonot, qu'il avait épousé en 1838, est décédée en 1848, le laissant seul avec ses deux enfants, Jean-Baptiste (au centre de la photo) et Claudine-dite-Marie (à la gauche de son frère).

|

| crédit photo : Jourda |

|

| crédit photo : Jourda |

Sa mère aura comme principal souci, de trouver un bon mari à sa petite fille, devenue jeune fille.

|

| crédit photo : Jourda |

Elle souhaite ainsi lui assurer une "protection". Cette précision nous est parvenue grâce à Marie Moreau, la cousine de ma grand-mère dont je parlais dans le précédent billet (C comme cousines), arrière-petite-fille d'Anne-Louise. Elle avait conservé un exemplaire du faire-part de mariage de sa grand-mère sur lequel elle a ajouté à l'intention des générations suivantes cette information.

On peut lire :" 16 ans, sa mère Mme Louis Meslier décédée à Montsauche, sa grand-mère Mme de la Grange d'Urbigny, la mettait en présence de maris, s'assurant qu'elle aurait un protecteur quand elle décèderait."

Et c'est chose faite en la personne de Charles Monot, médecin de son état, futur maire de Moux, puis de Montsauche, que Claudine-dite-Marie épouse à Montsauche le 20 juin 1859. Elle n'a pas 17 ans. Il en a 29. On le retrouve aux côtés de son épouse sur la photo de mes ancêtres, juste derrière la douairière-marieuse.

|

| crédit photo : Jourda |

En janvier 1864, le couple accueille son premier enfant, une petite fille prénommée Louise. La même année, Anne-Louise Delagrange d'Urbigny décède avec le sentiment du devoir accompli.